(更新日: 2025年10月25日)

「竹の葉」と「笹の葉」、このふたつの明確な違いをあなたは説明できますか。

多くの人が「竹と笹は同じ」と考えていたり、見た目がそっくりなため見分けがつかなかったりするかもしれません。

「七夕」飾りにはなぜ「笹の葉」が使われるのか、そもそもその笹は「どこに生えてる」のか、考えたことはありますか。

また、動物園で人気の「パンダ」が美味しそうに食べているのは「竹と笹」の「どっち」なのでしょうか。

実は、「竹と笹の葉」には、成長の仕方から葉っぱの形まで、はっきりとした「違い」が存在するのです。

この記事では、そんな多くの人が抱く疑問を解消するため、「竹笹違い」のポイントを豊富な「画像」を使って徹底的に解説します。

葉脈の走り方や茎の様子など、誰でも簡単に見分けられるコツを学べば、もう迷うことはありません。

さらに、古くから伝わる「七夕」文化との関係や、「パンダ」の食性の秘密、そして意外と知らない「英語」での呼び方まで、知的好奇心をくすぐる豆知識もふんだんに盛り込みました。

この記事を読み終える頃には、あなたも「竹の葉」と「笹の葉」の専門家になっているはずです。

記事の要約とポイント

- 「竹と笹は同じ」という誤解を解消し、「画像」を見ながら「竹の葉」と「笹の葉」の決定的な「違い」が学べます。

- 葉脈や背の高さなど、もう「どっち」か迷わない具体的な「竹笹違い」の見分け方を分かりやすく解説します。

- 「七夕」になぜ「笹の葉」を使うのかという文化的な背景や、「パンダ」が好む「竹と笹」の種類など、面白い豆知識が満載です。

- 「七夕」に使う笹は「どこに生えてる」のか、また「竹と笹」の「英語」での呼び方など、素朴な疑問がスッキリ解決します。

【決定版】竹の葉と笹の葉の決定的な違いを徹底解説!

夏の夕暮れ、心地よい風が吹き抜ける中で、サラサラと音を立てる緑の葉を眺めながら、「あれは竹の葉だろうか、それとも笹の葉かな?」とふと首を傾げた経験は、あなたにもありませんか。実に多くの人が、この二つの植物の違いを明確に説明できずにいます。何を隠そう、この道30年以上の私も、造園業に入りたての頃、親方に「おい、そこの笹取ってこい」と言われ、意気揚々と竹の若木を持っていき、「これのどこが笹だ!葉っぱも節もよく見てみろ!」と大目玉を食らった苦い記憶があります。見た目はそっくり、でも実は全く違う個性を持つ竹と笹。この記事では、そんな私の失敗談も交えながら、植物学的な視点から七夕やパンダといった文化的な側面に至るまで、竹の葉と笹の葉の決定的な違いを、どこよりも深く、そして分かりやすく解説していきましょう。この記事を読み終える頃には、あなたの植物を見る目ががらりと変わっているはずです。

【画像で解説】竹の葉と笹の葉の違い

竹の葉

笹の葉

違い

画像

竹笹違い

「竹の葉」と「笹の葉」の決定的な「違い」を、豊富な「画像」を使って分かりやすく解説します。「竹と笹は同じ」という誤解を解き、葉脈や背の高さなど、具体的な「竹笹違い」のポイントを伝授。「どっち」か迷ったときに役立つ、誰でもできる簡単な見分け方が身につきます。

- 竹と笹は同じは間違い?植物学的な「違い」とは

- 竹の葉の特徴:成長サイクルと枯れ方から見る「竹と笹の葉」の差異

- 笹の葉の特徴:常緑性と生育環境「どこに生えてる」

- 画像で比較!竹の葉と笹の葉「竹笹違い」を見分けるポイント

- どっちが竹?一目でわかる見分け方と「違い」のまとめ

竹と笹は同じは間違い?植物学的な「違い」とは

「結局のところ、竹と笹は同じなんでしょう?」これは私が自然観察会などで、本当によく受ける質問の一つです。結論から言えば、その答えは明確に「ノー」です。実のところ、植物学の世界では、竹も笹もイネ科タケ亜科に分類される仲間であることは事実。いわば親戚のような関係ではありますが、決して同一の存在ではありません。では、学者たちは一体どこを見て、この二つを区別しているのでしょうか。最も決定的で、学術的な違いは「成長後の稈鞘(かんしょう)の有無」にあります。稈鞘とは、いわゆるタケノコの皮のことです。竹は成長するにつれて、この皮が自然にパラパラと剥がれ落ちていきます。春先に竹林を歩くと、地面にたくさんの皮が落ちているのを見かけますよね。あれこそが、竹である何よりの証拠なのです。一方で、笹はこの稈鞘が成長しても剥がれ落ちず、茎(稈)にずっと付着したままになります。これが植物学上の、最も厳密な竹笹違いの定義です。とはいえ、常に根元を確認できるわけではありませんから、私たち素人が見分けるには、もう少し分かりやすいポイントが必要でしょう。この後、誰でも簡単に見分けられる特徴を、私の経験則も交えてじっくりと解説していきますので、ご安心ください。

竹の葉の特徴:成長サイクルと枯れ方から見る「竹と笹の葉」の差異

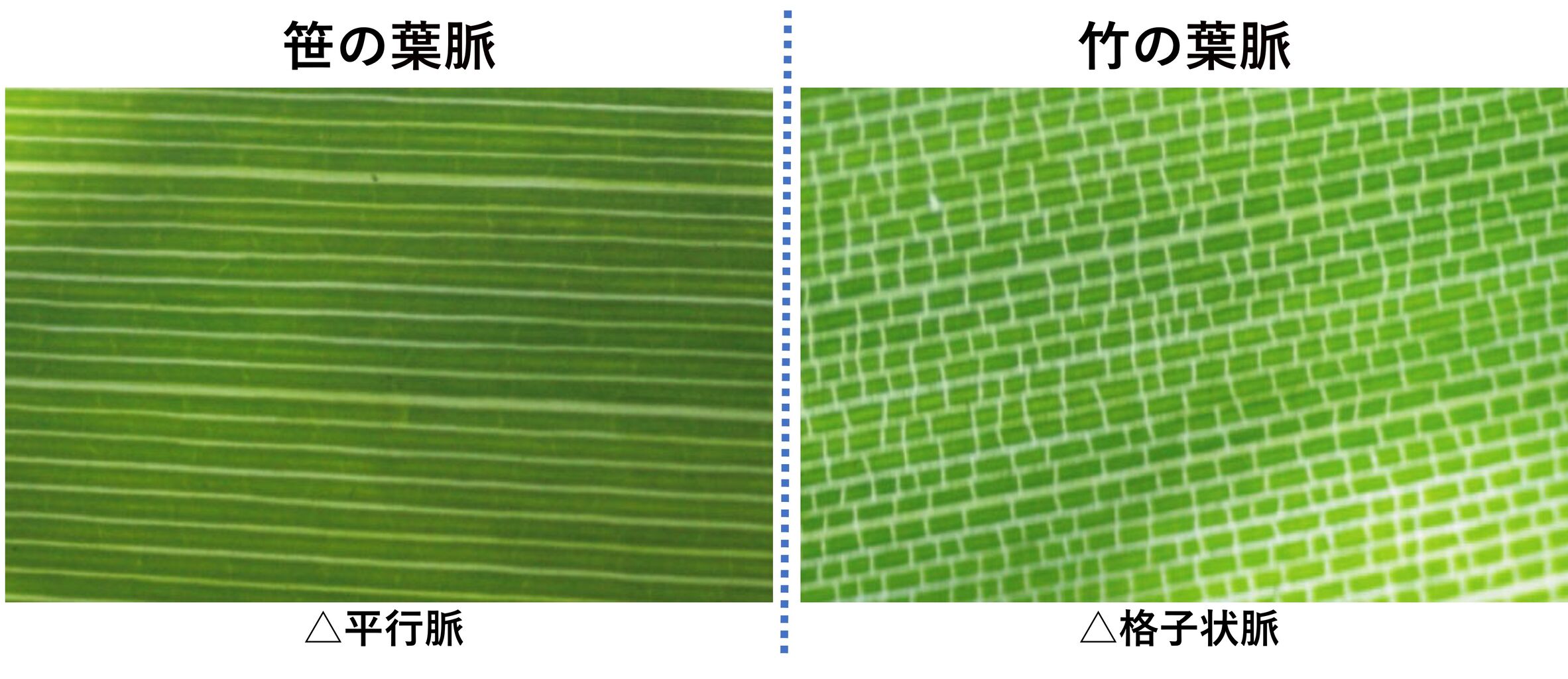

さて、まずは竹の葉、そして竹そのものの特徴から深く見ていきましょう。竹と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、その驚異的な成長スピードではないでしょうか。私がまだ若かった昭和の終わり頃、造成工事で管理していた孟宗竹の竹林で、春先に印をつけたタケノコが、たった一晩でぐんと背を伸ばし、翌朝には自分の背丈を遥かに超えていた時の驚きは、今でも鮮明に覚えています。まさに破竹の勢い、という言葉がぴったりで、種類によっては1日で120センチ以上も伸びる記録があるほどです。この急激な成長を支えるため、竹の葉は比較的大きく、そして少し柔らかい傾向にあります。葉脈は格子状になっており、光を効率よく受け止められるようになっています。そして、竹のもう一つの大きな特徴は、その寿命と枯れ方でしょう。多くの竹は地下茎で繋がっており、竹林全体が一個の生命体のように振る舞います。そして、種類によって異なりますが、およそ60年から120年という周期で一斉に花を咲かせ、その後、竹林全体が枯れてしまうのです。2000年代初頭、私が管理を任されていた箱根のハチクの竹林が、予兆もなく一斉に黄色く変色し始めた時の光景は、自然のサイクルの壮大さと厳しさを私に教えてくれました。このように、竹の葉は一生のうちで一度だけ花を咲かせ、その命を終えるという、非常にドラマチックな生態を持っているのです。このダイナミックな生と死のサイクルは、常に緑を保つ笹の葉とは対照的な違いと言えるでしょう。

笹の葉の特徴:常緑性と生育環境「どこに生えてる」

次に、笹の葉に焦点を当ててみましょう。竹が天に向かって真っすぐに伸びる「動」のイメージなら、笹は地面を覆うように広がる「静」のイメージを持つ植物です。その最大の特徴は、多くが低木で、冬でも葉を落とさない常緑性にあると言えるでしょう。雪深い地域でも、雪の下から青々とした笹の葉が顔を出す光景は、生命力の象徴そのものです。笹の葉は竹の葉に比べて小さく、細長い形をしており、葉脈は平行に走っています。手で触れてみると、竹の葉よりも硬く、縁には少しギザギザとした感触があるのが分かるはずです。では、この笹は一体どこに生えてるのでしょうか。答えは、日本中の山野、森林、公園、さらには庭先まで、非常に広範囲です。特に、少し日陰になった林の中や、山の斜面などを好んで群生します。私が若い頃、丹沢の山に分け入った時、足元一面を埋め尽くすミヤコザサの群落に道を見失いそうになったことがあります。笹は地下茎を密に張り巡らせて繁殖するため、一度根付くとあたり一面を覆い尽くすほどの力強い生命力を持っているのです。このような性質から、土砂崩れを防ぐための地盤強化(いわゆるグランドカバー)として、土木工事で利用されることも少なくありません。竹のように派手な成長は見せませんが、笹は笹で、私たちの気づかないところで、その役割を静かに、しかし確実に果たしているのです。

画像で比較!竹の葉と笹の葉「竹笹違い」を見分けるポイント

庭木図鑑では竹の種類に至るまで様々な竹の種類や葉の種類、特徴などを詳しく解説しています。

ここまで言葉で竹の葉と笹の葉の違いを説明してきましたが、やはり視覚的に比較するのが一番分かりやすいでしょう。ここでは、私が普段、新人や子どもたちに教える時に使う「見分けのポイント」を、画像を見ているかのように具体的にお伝えします。ぜひ、近所の公園や山で、本物を見ながら確認してみてください。

| 比較ポイント | 竹(タケ)の特徴 | 笹(ササ)の特徴 | 見分けのヒント |

| 全体の高さ | 高木(数m〜20m以上) | 低木(数十cm〜数m) | 自分の背丈より高ければ竹、低ければ笹の可能性が高い。 |

| 葉の形と葉脈 | 大きめで、葉脈が格子状 | 小さく細長く、葉脈が平行 | 葉を一枚手に取り、太陽に透かしてみると葉脈がよく見える。 |

| 節からの枝分かれ | 各節から2本ずつ枝が出る | 各節から3本以上(多数)枝が出る | 茎の中ほどを見ると、この違いがはっきりと分かる。 |

| 稈鞘(タケノコの皮) | 成長すると剥がれ落ちる | 成長しても剥がれ落ちない | 根元や茎を観察し、皮が残っているか確認する。これが最も確実。 |

| 生え方 | 1本1本が独立して生える | 地面を覆うように群生する | 周囲の様子を見れば、単独で伸びているか、密集しているか判断できる。 |

この表にあるポイント、特に「節からの枝分かれ」と「稈鞘の有無」は、非常に信頼性の高い見分け方です。例えば、京都の嵐山にある有名な竹林の道。あそこに生えているのは、もちろん見上げるほど高い「竹」ですが、足元をよく見ると、地面から生えている小さな植物は「笹」だったりします。このように、竹と笹は同じ場所に生えていることも珍しくありません。だからこそ、一つの特徴だけで判断せず、いくつかのポイントを総合的に見て、「これはどっちだろう?」と推理する楽しみがあるのです。

どっちが竹?一目でわかる見分け方と「違い」のまとめ

さて、ここまで様々な角度から竹と笹の葉、そして植物そのものの違いについて解説してきました。情報量が多くて少し混乱してしまった、という方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、この章では「結局、一番簡単な見分け方は?」という疑問にお答えする形で、これまでの内容を簡潔にまとめてみましょう。

Q&Aで分かる!竹と笹の見分け方

-

公園で、背が高くて緑色の植物を見つけました。竹か笹か、一番手っ取り早く知る方法はありますか?

-

はい、あります。まずは、その植物の根元近くの茎(稈)を触ってみてください。もし表面がツルツルしていて、タケノコの皮のようなものが剥がれ落ちていれば、それはほぼ間違いなく「竹」です。逆に、何枚もの皮が茎にしっかりと巻き付いたままになっていれば、それは「笹」です。これが、専門家も使う最も確実な見分け方、竹笹違いの核心です。

-

葉っぱ一枚だけ落ちていました。これだけで竹か笹か分かりますか?

-

葉一枚だけでも、高い確率で判断できます。その葉を光に透かしてみてください。葉の中央を走る脈から、網の目のように細かい脈が広がっている「格子状」なら竹の葉。中央の脈と平行に、何本も筋がスーッと走っている「平行脈」なら笹の葉です。大きさもヒントになります。手のひらに収まるようなら笹、それより大きければ竹の可能性が高いでしょう。

まとめると、「背が高いのが竹、低いのが笹」「皮が剥がれるのが竹、付いたままなのが笹」「葉脈が格子なのが竹、平行なのが笹」。この3つの違いを覚えておけば、日常生活で出会うほとんどの場面で、どっちが竹でどっちが笹か、自信を持って見分けることができるようになりますよ。

竹の葉と笹の葉:七夕文化からパンダまで!意外な活用と豆知識

植物としての竹と笹の違いが明らかになったところで、次は私たちの文化や生活との関わりに目を向けてみましょう。単なる植物というだけでなく、竹の葉や笹の葉は、古くから日本の文化に深く根付いてきました。夏の風物詩である七夕の飾りから、動物園の人気者パンダの食事まで、その存在感は実に多岐にわたります。なぜ七夕には笹が使われるのか、パンダは竹と笹のどっちを好むのか。そして、海外ではこれらをどう呼ぶのでしょうか。この章からは、そうした素朴な疑問を解き明かしながら、知っているようで知らなかった竹と笹の意外な一面、そして魅力的な豆知識の世界へと皆さんをご案内します。植物としての知識に加え、文化的な背景を知ることで、これらの植物に対する見方がさらに深まることでしょう。

七夕とパンダで知る竹の葉・笹の葉の豆知識

七夕

笹の葉

パンダ

竹と笹

どこに生えてる

「七夕」になぜ「笹の葉」が使われるのか、その理由を深掘りします。また、人気の「パンダ」が好んで食べる「竹と笹」の種類や、それぞれの「英語」での呼び方も紹介。「どこに生えてる」のかといった疑問にもお答えし、竹と笹にまつわる意外な豆知識をまとめてお届けします。

- 七夕に「笹の葉」を飾る理由:古くからの願いと「七夕」文化

- 七夕飾りの笹は「どこに生えてる」?入手のヒント

- パンダが食べる「竹と笹」:好む種類と「英語」での呼び名

- 私たちの生活と「竹の葉」「笹の葉」:歴史と多様な活用例

- 竹の葉と笹の葉の違いや用途まとめ

七夕に「笹の葉」を飾る理由:古くからの願いと「七夕」文化

「ささの葉 さらさら のきばに ゆれる」。誰もが知るこの歌にもあるように、七夕といえば笹の葉が欠かせません。では、数ある植物の中から、なぜ笹が選ばれたのでしょうか。これには、日本の古来の信仰や植物の持つ性質が深く関係しています。古来、日本では竹や笹のような、冬でも緑を保ち、真っすぐに力強く伸びる植物には、神様が宿ると考えられていました。特に笹の葉が風にそよぐ「サラサラ」という音は、神様を招き、邪気を祓う神聖な音だと信じられていたのです。七夕は元々、豊作を祈ったり、穢れを祓ったりする神事でした。そこに、神様が依り付く「依り代(よりしろ)」として、生命力あふれる笹の葉が選ばれたのは、ごく自然な流れだったのでしょう。また、笹の葉には抗菌作用があることが知られており、食べ物を包んで腐敗を防ぐのに使われてきました。この清浄なイメージも、神聖な飾りとして用いられる一因となったと考えられます。短冊に願い事を書き、それを笹の葉に結びつける。これは、私たちの願いを、神聖な笹の葉に乗せて天の神様(織姫と彦星)に届けてもらおう、という美しい祈りの形なのです。七夕の日に笹飾りを見かけたら、ぜひその葉一枚一枚に込められた、古からの人々の願いや文化に思いを馳せてみてください。

七夕飾りの笹は「どこに生えてる」?入手のヒント

七夕の季節になると、「飾り付けに使う笹は、どこで手に入れたらいいですか?」という質問をよく受けます。スーパーや花屋で手軽に購入できることもありますが、やはり自ら採ってきた笹で飾り付けをしたい、と考える方も少なくないでしょう。しかし、ここで一つ、私の大きな失敗談をお話しなければなりません。私がまだ20代前半だった頃、七夕が近いある日、現場の帰りに道路脇の山に立派な笹が群生しているのを見つけました。「これはちょうどいい」と安易に考え、ノコギリで数本切り出して持ち帰ったのです。ところが翌日、その土地の所有者の方が血相を変えて事務所にやってきました。「うちの山の笹を勝手に切っただろう!」と。平謝りに謝り、幸いにも大事には至りませんでしたが、この経験から「たとえ道端の植物一本でも、必ず誰かの所有物である」という当たり前の、しかし大切な教訓を学びました。山や林に生えている笹は、国や県、あるいは個人の所有物です。無断で伐採することは、窃盗罪にあたる可能性もあります。もしご自身で笹を調達したい場合は、必ずその土地の管理者に許可を得るようにしてください。公園や河川敷なども同様で、自治体の条例で植物の採取が禁止されている場合がほとんどです。安全で確実なのは、やはり園芸店やホームセンター、植木屋さんなどで購入することでしょう。彼らは適切な場所から、適切な方法で採取しています。楽しい七夕の思い出が、思わぬトラブルにならないよう、笹の入手方法にはくれぐれもご注意ください。

パンダが食べる「竹と笹」:好む種類と「英語」での呼び名

竹や笹と聞いて、愛らしいパンダの姿を思い浮かべる方も多いでしょう。上野動物園のジャイアントパンダが、夢中になって竹を頬張る姿は、見ていて飽きないものです。では、彼らは竹と笹、どっちを食べているのでしょうか。そして、どんな種類でも食べるのでしょうか。答えを言うと、パンダの主食は圧倒的に「竹」です。もちろん笹も食べますが、栄養価や量の観点から、太くて硬い竹を好んで食べます。特に、孟宗竹(モウソウチク)、真竹(マダケ)、淡竹(ハチク)などが好物とされています。面白いことに、パンダは非常にグルメで、竹の部位によって食べる時期を使い分けています。春には栄養豊富なタケノコを、夏には葉を、そして冬にはエネルギー源となる茎(稈)を主に食べるのです。彼らは一日の大半を食事に費やし、成獣では1日に15kgから20kgもの竹を食べると言われています。さて、ここで一つ豆知識です。竹や笹は、英語で何と言うかご存知ですか。一般的には “Bamboo” と呼ばれます。この “Bamboo” という言葉には、竹と笹の区別は特にありません。背の高い竹も、低い笹も、まとめて “Bamboo” と表現するのが普通です。言語によって、植物の分類の仕方が異なるというのは非常に興味深いですね。もし海外の方に日本の七夕文化を説明する機会があれば、「笹の葉は、小さい種類のバンブーだよ」と教えてあげると、理解が深まるかもしれません。

私たちの生活と「竹の葉」「笹の葉」:歴史と多様な活用例

竹と笹は、七夕やパンダの食事だけでなく、太古の昔から私たちの生活のあらゆる場面で活用されてきました。その歴史は古く、縄文時代の遺跡からも竹で編んだカゴが出土しているほどです。竹の強さとしなやかさは、様々な道具や建材として重宝されてきました。一方、笹の葉はその抗菌作用や独特の香りから、食品の保存や風味付けに用いられてきました。ここで、竹と笹の具体的な用途を比較してみましょう。

| 用途分類 | 竹(タケ)の活用例 | 笹(ササ)の活用例 | 備考 |

| 食品 | タケノコ(食用)、竹炭パウダー | 笹寿司、ちまき、笹団子、笹茶 | 笹の葉は食材を包む「包装材」としての役割が大きい。 |

| 建築・建材 | 家の柱、壁材、床材、足場 | 竹の強度と軽さが活かされている。 | |

| 道具・工芸品 | 竹ぼうき、ざる、カゴ、扇子、茶道具(茶筅など)、竹とんぼ | 竹細工は日本の伝統工芸として確立されている。 | |

| 楽器 | 尺八、笛 | 中が空洞である構造が楽器に適している。 | |

| その他 | 竹炭(消臭・調湿)、竹酢液(土壌改良・虫除け)、流しそうめん | 隈笹(クマザサ)エキス(健康食品)、神事の飾り | 竹は近年、環境に優しい素材としても注目されている。 |

このように見てみると、竹はその「幹」の部分が、笹はその「葉」の部分が、それぞれ特徴を活かして利用されてきたことが分かります。例えば、富山名物の「ます寿司」は、笹の葉で包むことで、殺菌効果と乾燥防止、そして爽やかな香りを鱒に移すという、一石三鳥の効果を狙っています。また、私が若い頃、茶道を嗜むお客様の庭を手がけた際には、茶室に至るまでの小道に使う「竹垣」の種類や組み方について、何度も厳しい指導を受けたものです。竹一つとっても、その種類や見せ方で庭の格式が全く変わってしまう。日本の文化における竹の重要性を、肌で感じた経験でした。私たちの生活は、意識せずとも、多くの場面で竹と笹の恩恵を受けているのです。

竹の葉と笹の葉の違いや用途まとめ

長い道のりでしたが、竹の葉と笹の葉、その奥深い世界を巡る旅も、いよいよ終着点です。最初は「竹と笹は同じようなもの」と思っていた方も、今ではその明確な違いと、それぞれが持つユニークな個性を理解していただけたのではないでしょうか。背丈や葉脈、稈鞘の有無といった植物学的な違いから、七夕の笹飾りに込められた願い、パンダの食性の秘密、そして私たちの生活に溶け込んできた多様な用途まで。似ているようで全く異なる二つの植物は、どちらも日本の自然と文化を語る上で欠かすことのできない、大切な存在です。この知識は、単なる雑学に留まりません。次にあなたが山道を歩くとき、公園を散策するとき、あるいは夏の夜空を見上げるとき、足元の植物を見る目が少しだけ変わっているはずです。道端の笹の群生に力強い生命力を感じ、風にそよぐ竹林の音に、悠久の時の流れを思うかもしれません。ぜひ、今日学んだことを胸に、身の回りの自然を改めて観察してみてください。そこには、これまで気づかなかった新しい発見と感動が、きっとあなたを待っています。植物との対話は、私たちの日常をより豊かに、そして深くしてくれることでしょう。